“돈 버는 것도 예술이고, 일하는 것도 예술이다. 하지만 사업하는 것이 최고의 예술이다” 며 팝 아트의 세계를 열어 21세기 최고의 미술가로 추앙받는 앤디 워홀(Andy Warhol). 그가 상업 작가의 대가답게 거침없이 욕망을 표현해 대중들로부터 열렬한 한호를 받고 있는 세상에서 순수 미술로 자신의 세계관을 구축하며 험한 세상의 파고를 뚝심 있게 헤쳐가며 예술의 정수를 보여주는 한 사람을 만나러 서초동으로 갔다.

가는 길, 서초동 4거리에는 세상을 구원하겠다는 신앙의 조각들을 하늘높이 쌓아 올려 놓은 사랑의 교회가 있다. 그 교회의 긴 그늘을 따라 한 성질하는 여름 햇살을 피해 예술의 전당 방향으로 450m만 가면 ‘갤러리 연’이란 옥호로 아담한 미술관을 운영하는 사람, 연채숙 작가가 있다. 그녀는 코로나19가 절정인 작년 12월에 호기롭게 미술관을 개관하고 활발한 예술 활동을 펼치고 있다. 현재 ‘갤러리 연’에서는 [제31회 연채숙 초대 개인전]이 7월 30일까지 전시되고 있다.

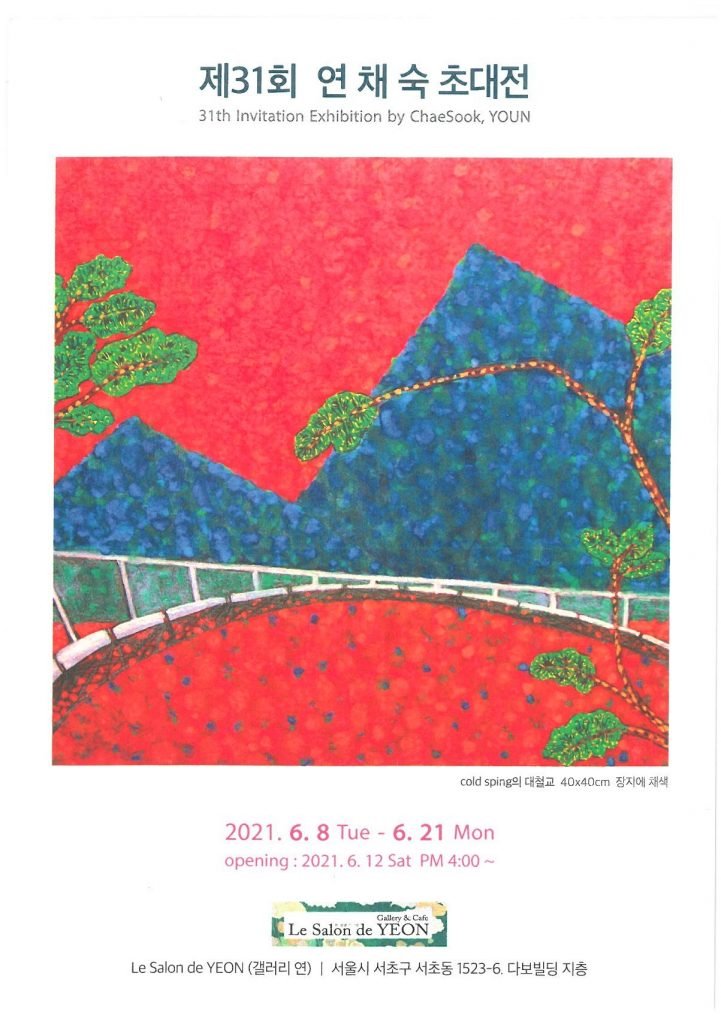

전시 작품의 첫 인상은 오방색을 중심으로 색상이 강렬하고 화려하여 모두 유화로 그린, 서양화인 줄 알았는데 작가는 모두 한국전통 진채법으로 채색한 한국화라고 해서 다소 놀라웠다. 진채(眞彩)는 채색화를 이야기하는 고유한 우리말로 한지나 비단에 천연 아교의 농도를 물로 맞춰가며 곱게 가루 낸 안료를 그 위에 한 붓 한 붓 올려 표현한다. 먹물의 농담(濃淡)을 통해 표현되는 전통적인 수목화와 달리 오방색을 중심으로 화려한 느낌이 물씬 풍긴다. 물감을 덧칠하는 방식의 서양미술과 달리 그녀의 작품들은 색을 한지 중에서도 가장 두꺼운, 장지(壯紙)위에 색을 쌓아 올려 자신의 내면 세계를 표현하고 있다. 독특한 자기만의 색채, 채색으로 묵묵히 한국화의 세계를 확장해오고 있는 그간의 노력에 큰 박수를 보냈다.

작품 중 눈에 띄는 것은 대부분 연 잎을 대상으로 그린 그림이 많았다.

그 이유를 묻자 초기에는 여성의 아름다운 육체에 대한 경외와 여성성(性)에 대한 관심으로 누드화를 주로 그렸으나 4~5년 전부터는 연잎을 창작의 주 모티브로 삼고 있다고 한다. 진흙 속, 사바세계에 뿌리를 깊이 내리고 하늘을 향해 향결청정(香㓗淸淨)의 꽃을 피우는 연꽃보다는 그 꽃을 피우기 위해 자양분(광합성)을 공급하고 진흙, 흙탕물에도 결코 더러워지는 이 없이 자기 세정을 하는 연 잎의 푸른 생명력과 순결함에 매료되어 작품 탐구의 주요 대상이 되었다. 특히 집 주변, 시흥에는 조선 세조 때 선비인 강희맹이 명나라 사신으로 다녀오면서 전당홍(錢塘紅)이라는 품종의 연꽃을 들여와 심은 전설이 있는 연꽃 테마파크 관곡지(官谷池)가 있다. 그래서 그곳을 자주 찾아가 작품 구상도 하고 창작에 대한 여러 도전을 받는다고 했다.

코로나19로 현재 갤러리 운영에 여러 어려움이 많아 고민이 많다. 하지만, 세계 96개국 500여명의 작가 모임, 국제예술가협회(WCAA)의 행정수석 업무를 맞아 세계 작가들과 작품 교류, 세미나, 정보공유 등의 행사를 기획하느라 몸은 바쁘다며 씩씩하게 자랑한다. 요즘 희망 사항을 묻자 오직 작품활동만 할 수 있으면 원이 없겠다며 예전에 시니어들에게 그림을 가르치고 수료생들의 작품 전시를 도심권 50+에 전시했던 활기찬 그 시절이 그립다 했다.

“이 또한 지나 가리라”는 말이 속절없이 떠올라 그래도 조금만 참으면 반드시 좋은 날 올 것이라며 건조한 위로의 한마디를 전했다. 2016년 뜨거운 여름, 땀을 훔치며 한 증권사가 은퇴한 시니어들의 활기찬 인생 2막 설계를 위해 후원한 ‘앙코르커리어’ 3기를 함께 수료한 인연이 지금까지 이어지고 있다.

갤러리를 나와 출출해진 배를 달래려 근처 밥집으로 자리를 옮겼다.

죽순을 넣어 끓인 추어탕을 안주 삼아 대포 한 사발 하며 육자배기 한 곡을 뽑고 싶었다. 굴곡진 삶을 예술로 승화시킨 프리다 칼로(Frida Kahlo)와 그녀가 많이 닮아 보였기 때문이다.

어느 작가는 일하는 것에 대하여 “밥벌이와 자아실현 정도를 넘어 비전과 가치를 실현하는 곳으로 가슴 저린 화학적 변화가 일어나는 것”이라며 현학적 수사(修辭)로 기교를 부리며 맛나게 표현했다. 과연, 가슴 저린 화학적 변화가 일어나는 일이 이 지구상에 있기나 할까? 수상쩍은 생각을 지우려고 서로 씩씩하게 건강 잘 챙기고 다시 만나자는 덕담을 뒤로 하고 제 갈 길로 갔다.

한여름의 습한 기운이 온몸으로 칭칭 감겨오며 장마가 곧 다가올 것이라는 것을 환기시켜 주었다.